Es gibt Musik, die umgibt den Musikfreund gleichsam wie ein ständiger Begleiter und führt ihn durch das Leben – ohne sie kann er nicht leben. Man braucht sie von Zeit zu Zeit zu hören – oder zu spielen, wenn man ein Musikinstrument wie das für Debussy so wichtige Klavier beherrscht –, sie ist einem also einverleibt als ständiges „Bedürfnis“. So geht es mir mit Claude Debussy schon seit meiner Jugend. Einmal gehört – und man ist gefesselt und gefangen, Liebe auf den ersten Blick sozusagen. Arturo Benedetti Michelangeli, zusammen mit Walter Gieseking der wohl größte Interpret seiner Klaviermusik, sagte über Debussy: Das wäre „seine“ Musik gewesen von Anfang an.

Was also macht das Besondere dieser Musik aus? „Impressionismus“ nennt man diesen von Debussy begründeten Musikstil. Und der Vergleich mit der Malerei ist in der Tat sprechend – die „Impression“, der „Eindruck“ ist es, der einen sofort einnimmt. Claude Monet malt eigentlich „nichtssagende“ Motive – ein Gewässer im Vordergrund, eine Allee Bäume und ein Haus. Nicht diese „Gegenstände“ sind es, welche rein gar nichts irgend wie Großartiges „bedeuten“ könnten, welche ein impressionistisches Bild so außergewöhnlich machen. Dass man seinen Anblick nie mehr vergisst, liegt an dem Eindruck, den es vermittelt: Die Welt erscheint wie neu geschaffen, als erblicke man alles wie zum ersten Mal, mit den Augen eines Neugeborenen sozusagen. Es ist genau diese Frische, Unverbrauchtheit, die einen auch bei Debussys Klängen sofort gefangen nimmt: Man taucht ganz ein und unter in den „Augenblick“ des Erklingens – aber gerade nicht im Sinne einer Fesselung, vielmehr einer Kraft der Faszination, die ein nahezu unendliches Freiheitsgefühl vermittelt. Debussys Klänge haben in ihrer dem Augenblick verhafteten Selbstgenügsamkeit jede Erdenschwere verloren, in Ihrer Losgelöstheit lassen sie die Phantasie in die Ferne schweifen; diese Musik aktiviert alle Sinne; Klang ist hier wie ein alles durchflutendes „Licht“, das auf etwas blicken lässt: Das Hören wird gleichsam „sehend“, indem es sinnliche Eindrücke vermittelt.

Nichts könnte dies wohl besser vermitteln als Debussys Beschreibung seiner „Nocturnes“ für Orchester:

„Der Titel Nocturnes will hier in allgemeiner und vor allem mehr dekorativer Bedeutung verstanden werden. Es handelt sich hier also nicht um die übliche des Nocturno, sondern um alle Eindrücke und speziellen Beleuchtungen, die in diesem Wort enthalten sein könnten. Nuages: Das ist der Anblick des unbeweglichen Himmels mit dem langsamen und melancholischen Zug der Wolken, zuletzt ein graues Verlöschen, mit sanften weißen Tönungen. Fêtes: das ist die Bewegung, der tanzende Rhythmus der Atmosphäre mit grell aufblitzendem Licht: es ist auch die visionäre, blendende Episode eines Aufzugs von phantastischen Gestalten, der sich durch das Fest bewegt und in ihm verschwindet, aber das Grundmotiv bleibt hartnäckig bestehen, und es ist immer das Fest und seine Mischung von Musik und leuchtendem Staub, die am Gesamtrhythmus teilhat. Sirènes: das ist das Meer und sein unendlicher Rhythmus; dann erklingt, lacht und vergeht aus den vom Mondlicht versilberten Wellen der geheimnisvolle Gesang der Sirenen.“

In Homers „Odyssee“ verstopft Odysseus der Mannschaft seines Schiffes die Ohren, damit sie nicht der Verführungskraft der Sirenen erliegen. Er selbst bindet sich an den Mast und hört ihnen so ungefährdet zu. Auch bei Debussy bleiben die Ohren und Augen offen, die verführerischen Rhythmen des Meeres – man genießt sie schauend und zuschauend gleichsam aus der Ferne, wie die Prozessionsszene in Fêtes. In Debussys impressionistischem Ästhetizismus steckt in der Tat etwas Homerisches, weht der Geist des alten Griechenlands: Das erhabene Glück der Götter besteht nach Homer darin, Zuschauer des Weltgeschehens zu sein, in das „Schicksal“ nicht verwickelt zu werden wie die Menschen unten auf der Erde. Genau das macht Debussys visionäre Eindrücke so anziehend: Diese Musik „erdrückt“ uns nicht, sie rückt uns nicht „auf die Pelle“, wahrt die glückliche Distanz der Lust des Schauens und Zuschauens, feiert gleichsam sich selbst und darin den Genuss am schönen Schein des Erblickten.

Debussys Beschreibung offenbart aber auch die „Tiefe“ des Impressionismus – hinter der Oberfläche der bloßen Sinnesempfindung. Die vordergründigen Eindrücke haben stets einen Hintergrund, ein „Geheimnis“. Die Grenze von Impressionismus und Symbolismus – sie ist bei Debussy stets fließend. Anspielungen, Andeutungen bleiben als solche vage und unbestimmt, sie benennen keine Gegenstände in eindeutiger Weise und gehören deshalb zum Eindruck und seiner evozierenden Kraft, welcher die (Deutungs-)Phantasie erregt, die mit diesen symbolischen Verweisungen ein nahezu unendliches Spiel treiben kann. Debussys Beschreibung knüpft sich – wie er es selbst ausspricht – an das Wort, den Titel, der Eindrücke evozieren kann, d.h. ein Zeichen, welches die Phantasie nicht etwa beschränkt, sondern in ihrer Freiheit eines „Spiels“ mit assoziativen Andeutungen herausfordert. Das zeigt sich bei „Nuages“. Im Bild der ziehenden Wolken, einer ruhig-gleichförmigen Bewegung ohne Anfang und Ende, verbirgt sich das symbolistische Geheimnis der Darstellung des Ewigen in der Zeit. Der Zug der Wolken als eine herkunfts- und ziellose Bewegung, er ruft in uns ein Gefühl von Zeitenthobenheit hervor. Damit zeigt das ästhetische Erleben die geradezu magische Fähigkeit, die „Zeit in der Zeit“ aufzuheben – eine Formulierung von Friedrich Schiller. Doch verrät sich mit der leisen Melancholie dieses erhabenen Schönen zugleich die sehr irdische Vergänglichkeit eines eben doch nur scheinbar Zeitlos-Beständigen: Die Wolken lösen sich sanft auf ins grenzenlose Nichts. In die Erfahrung höchsten Glücks, dem rollenden Rad der Zeit entkommen zu sein, mischt sich also stille Trauer – zum impressionistischen Ästhetizismus gehört seine Gebrochenheit des Wissens um ein im Grunde nichtiges Sein, ein verführerisches und verlockendes Trugbilde: Auch das Schöne und Schönste zeitlosen Seins ist nur ein flüchtiger, vergehender Augenblick. Friedrich Nietzsche, dem Debussy in vielerlei Hinsicht ein Geistesverwandter ist, nannte dies eine „Artistenmetaphysik“. Metaphysik – die Erfassung transzendenten, bleibenden Seins, des „Ewigen“ jenseits der Zeit – ist in der positivistisch aufgeklärten Moderne nicht mehr außerhalb, sondern nur noch innerhalb des Erfahrbaren möglich: als eine Erfahrung der Kunst, in der Form der Erzeugung eines schönen Scheins.

„Es gibt keine Theorie: das Hören genügt: Das Vergnügen ist das Gesetz.“ Debussy, der in seinem Leben nie eine reguläre Schule besuchte, war ein absoluter Nonkonformist. Für ihn zählten keine Traditionen, keine noch so ehrwürdigen althergebrachten Regeln und Gesetze, nur das Anschauliche, der unmittelbare „Eindruck“, hat Bedeutung. Damit kommt der positivistische Grundzug des Impressionismus zum Vorschein, der Versuch das Erleben auf die „reine Erfahrung“ (Richard Avenarius) als dem „Positiven“, „Gegebenen“ zu reduzieren und alle erfahrungsfremden Zusätze als Substruktionen dieses unmittelbaren Erlebens zu eliminieren. „Bedeutungen“ – sie dürfen deshalb das ästhetische Erlebnis in keiner Weise bestimmen, ihm die Unmittelbarkeit und Voraussetzungslosigkeit des Augenblicklich-Eindrücklichen rauben. Nicht zufällig stehen die Titel von Debussys „Préludes“ nicht als Überschriften über dem Stück als bindende und verpflichtende programmatische Inhalte, sondern finden sich an seinem Ende in Klammern gesetzt (... Danseuses de Delphes). Andeutungen, Anspielungen, wovon die Préludes nur so wimmeln, sie sollen symbolistisch evozieren, aber nicht bezeichnen, das musikalische Ereignis damit nicht zur bloßen tonmalerischen Nachahmung eines direkt und eindeutig benannten Gegenständlichen werden. Was Debussy hier auf den Weg gebracht hat ist jene radikale „Entsemantisierung“ der Musik, wie sie schließlich die Neue Musik des 20. Jahrhunderts, insbesondere John Cage, proklamiert – mit den Worten von Günter Seubold: Traditionelles Komponieren verhindert mit seiner „>Sinn-gebung< (...) gerade, dass man den Klang als Klang – in seinem materialen Erscheinen – zur Kenntnis nimmt, er verhindert, dass wir uns ganz auf den Klang einlassen, nur auf ihn! Wir suchen den Sinn in oder hinter der Musik ... statt auf den Klang zu hören.“ Cages revolutionäre, radikale Abstraktion der Musik vom Sinn und Reduktion auf den reinen Klang – ansatzweise nachvollziehen kann man sie bereits in Debussys Klavieretüde Pour les sonorités opposées (Douze Etudes, Nr. 10). Der Titel deutet es an: Es geht hier im wesentlichen um „Klänge“ und ihre Beziehungen zueinander. Doch „eigentlich“ beginnt dieses Stück mit einem Trauermarsch. Debussys Impressionismus macht ihn jedoch nahezu unkenntlich; die Musik sucht also nicht nach dem Sinn im Klang, sondern umgekehrt nach dem Klang im Sinn: Übrig bleibt so, gereinigt von jeder konventionellen Bedeutung, vom ordinären Trauermarsch nahezu nichts als der reine Eindruck eines Leblosen und Starren.

Ein weiterer – zentraler – Aspekt dieser Abstraktion eines reinen „Klang“-Erlebnisses bei Debussy ist die Autonomie der Kunst, eine Hermetik des Schönen, die musikalische Vokabeln der „Umgangssprache“ zwar durchaus gerne verwendet, sie dabei aber in artifizielle Konstrukte verwandelt. Debussy hasste jede Art von Trivialität – mit seinem Lieblingsdichter Stephane Mallarmé war er Anhänger einer „poétique absolu“. Das Niedere und Gemeine – es wird aufgenommen wie ein Bruchstück, um dann unter vollständiger Missachtung seiner Alltagslogik zusammengefügt zu werden zu einem reinen Kunstprodukt. In seinem Prélude Les collines d´Anacapri (Heft 1, Nr. 5) findet sich dafür ein signifikantes Beispiel: Dort gibt es einen musikalischen Schnipsel von „Pop“-Musik, nicht zuletzt angedeutet mit der Spielanweisung avec la liberté d´une chanson populaire. Doch wie Debussy dieses „Zitat“ von Popularmusik behandelt, zeugt von absoluter Respektlosigkeit seinem Inhalt gegenüber. Es wird voll und ganz den abstrakten Gesetzen der Komposition untergeordnet – die Phrase wird zunächst in ihre Elemente zerlegt und dann völlig „unnatürlich“ wieder zusammengesetzt. Den Impressionisten interessiert an diesem verfremdeten Chanson-Schnipsel lediglich die Bewegung, das „Klangmaterial“, mit dem sich „arbeiten“ lässt, wie mit einem unbehauenen Brocken aus dem Steinbruch, mit dem einzigen Ziel und Zweck, einen bestimmten Eindruck zu erzeugen. Auch hier ergibt sich eine aufschlussreiche Parallele zu Entwicklungen in der Malerei, nämlich zur Emanzipation des Bildeindrucks in der modernen Kunst: Die impressionistischen Maler stellen Gegenstände zwar noch dar, aber ohne sie dabei „naturgetreu“ abzubilden: Ihre Anordnung und farbliche Synthese folgt den freien Regeln der Bildkomposition und nicht mehr verbindlich denen in der „Wirklichkeit“ vorgegebenen.

Was viele Hörer an Debussy immer wieder fasziniert hat und bis heute fasziniert, ist die „Naturhaftigkeit“ dieser Musik. So meinte Jean Cocteau, Debussy existierte bereits vor Debussy, nämlich in den Wundern der Formen und Klänge der Natur. Debussy „naturalisiert“ den musikalischen Ausdruck – exemplarisch nachvollziehen lässt sich dies wiederum an einem seiner Préludes, Ce qu´a vu le vent d´Ouest (Heft 1, Nr. 7: „Das, was der Westwind gesehen hat“) – eine seiner kühnsten Kompositionen mit einer Harmonik, die bis zum Atonalen geht. Die bezeichnende Vortragsanweisung ist Animé et tumultueux. Ein hochdramatisches Stück – das Bild, welches man dabei evozieren kann, ist das von solchen vom Westwind aufgewühlten und aufgepeitschten Wellen, die gegen die Felsen an der Steilküste prallen und von dieser gewaltigen Bewegung des Anprallens regelrecht zerschmettert werden. Will man nun musikalische Parallelen heranziehen, dann drängt sich vor allem Beethovens „Appassionata“ (Klaviersonate op. 57) auf: Auch dort gibt es einen gewaltigen „Tumult“, ein Chaos von Leidenschaften und Affekten, welches den Hörer in einer Art Strudel mitreißt. Doch trennen Debussys dramatisch aufgewühlte See und Beethovens Seelendrama musikalische Welten: Beethovens Ausdrucksexzesse erdrücken nahezu mit ihrer Ausdrucksgewalt, weil die Musik dem Hörer viel zu nahe kommt. Bei Debussy dagegen bleibt bei aller Vehemenz stets die Distanz des Schauens auf ein reines Naturgeschehen erhalten: Wind, Meer und Wellen, sie betreiben ein zerstörerisches Spiel – aber dieses Naturgeschehen ist längst kein romantisches „Seelendrama“ mehr, wo der Sturm draußen in der Natur lediglich zum Spiegel von Geschehnissen des subjektiven Inneren wird, zum Reflex einer stürmischen Seelenbewegung, wie in Franz Liszts Klavierstück „Orage“ (Gewitter) aus den Années de Pèlerinage. Das als Motto vorangestellte Byron-Gedicht benennt ausdrücklich die Reflexion des Subjektiven im Objektiven, die Ver- und Auswechselbarkeit des inneren und äußeren Geschehens: "But where of ye, oh tempests! Is the goal?/ Are ye like those within the human breast? (…)” Diese romantisch typische reflexive „Subjektivierung” des Naturerlebens, sie entfällt bei Debussy. Für Ortega y Gasset gehört Debussy deshalb in die antihumanistische Bewegung moderner Kunst, das Objektive an die Stelle des Subjektiven zu setzen:

„Seit Debussy kann man die Musik in heiterem Gleichmut, ohne Trunkenheit und Tränen anhören. Alle neuen Zielsetzungen, die es in den letzten Jahrzehnten in der Kunst der Töne gab, fußen auf dem neuen Erdreich jenseits der Erde, das Debussys Genialität erobert hat. Dieser Wendung vom Subjektiven zum Objektiven ist von solcher Bedeutung, dass ihr gegenüber die späteren Spaltungen verschwinden. Debussy reinigte die Musik vom Menschlichen; darum datiert von ihm an die neue musikalische Ära.“

Debussy – immer wieder wird er von namhaften Komponisten des 20. Jahrhunderts als „Vorläufer“ reklamiert, seien es nun Pierre Boulez, Karlheinz Stockhausen oder auch Dieter Schnebel, dessen Analyse von Debussys Prélude Brouillards (Heft 2, Nr. 1 „Nebel“) die musikalische Analyse überhaupt revolutionieren will: Musik als eine Synthese nur noch von reinen Klangereignissen. Man sollte jedoch nicht nur auf das schauen, was Debussy alles vorbereitet und beeinflusst hat – vom musikalischen Strukturalismus über die abstrakte Klangkomposition bis hin zum Jazz –, sondern was seine Musik tatsächlich ist. Dass Debussys Musik das „Subjektive“, also die Ausdrucksdimension, generell eliminiere zugunsten der Wahrnehmung eines „objektiven“ Naturgeschehens, ist eine zwar nicht unzutreffende, aber in ihrer Ausschließlichkeit doch höchst einseitige Betrachtung. Das Phänomen Debussy ist weit komplexer als es nicht zuletzt die feuilletonistisch allzu sehr strapazierte, schablonenhafte Gegenüberstellung von „Im-“ und „Ex-“pressionismus, von „Eindrucks-“ und „Ausdrucks-“Kunst, suggeriert.

Die „naive“ Vorstellung vom musikalischen Impressionismus, wonach Debussy das musikalische Hören auf die abstrakte Wahrnehmung von Sinneseindrücken reduziert habe in der Eliminierung ihrer Ausdrucksfähigkeit, entpuppt sich sehr schnell als Klischee – dem unbefangenen Hörer und Spieler wird dies sofort einleuchten, etwa am Beispiel des Prélude Des pas sur la neige (Heft 1, Nr. 6: „Spuren im Schnee“) – ein wahres Meisterwerk großer musikalischer Ausdruckskunst. Im französischen Original steht „sur“ und nicht „dans“ la neige – wörtlich „auf dem Schnee“. Dies erlaubt das assoziative Spiel mit dem Wortsinn: „Eindruck“ einmal im bildhaften Sinne eines Ein- und Abdrucks eines Fußes „auf“ der Schneedecke wie auch zugleich des Eindrucks im Sinne der Empfindung. Fußspuren, die sich in einer Schneewüste verlieren – das Bild gibt eine Stimmung der Verlorenheit und Verlassenheit wieder. Und diese vermittelt sich keineswegs nur durch sinnliche Tonreize, Klangfarben, „valeurs“, die Harmonik, sondern die komplette musikalische Textur, das Zusammenspiel sämtlicher musikalischer Parameter, wodurch der Eindruck schließlich im ganzen eine Ausdrucksdimension bekommt. Wer sich einmal an dieses Stück auf dem Klavier herangewagt hat, der wird die Schwierigkeiten kennen, mit den Asymmetrien von Rhythmus und Metrum klar zu kommen: Wie sich die zusammenhängende Spur in vereinzelte Fußabdrücke in der Schneewüste auflöst, so zerstören die monotonen Gongschläge der Begleitung immer wieder den Versuch der klagenden Melodie, sich zu einer raumgreifenden Phrase zusammenzuschließen. Die musikalischen Sprachebenen kommunizieren nicht miteinander, sie reden gleichsam verlassen und alleine neben einander her – und genau das verleiht schließlich dem Klang die Dimension unausgefüllter Leere. Sehr treffend gibt dies die Analyse von Jürgen Uhde und Renate Wieland wieder: Die klagende Melodie „ist sehnsüchtig bestrebt, sich zu großer Linie zusammenzuschließen, was misslingt, und eben in solchem Misslingen gelingt erst jener ohnmächtige, passivische Klang der Melodie. Sie widerspricht sowohl dem Gongelement mit seinem rhythmischen Gleichmaß als auch den metrisch zögernden Schritten: sie will im Grunde überhaupt kein Metrum. Wie voneinander unabhängig wären diese drei Sphären darzustellen, so als redeten sie nicht miteinander, als kommunizierten sie nicht; im Für-sich-sein jeder einzelnen erscheint der Charakter der Verlassenheit, in der Divergenz der drei entsteht der Klang der Weite. Wieder ist der Klang durch Zeit bestimmt; dass das Unvereinbare zuletzt dennoch übereinkommt, begründet sich wesentlich in gemeinsamer Zeittendenz: all das Ausklingen, Zögern, Deklamieren hört sich gleichsam selber nach.“ „Impression“ – bei Debussy bedeutet es also mitnichten Ausdruckslosigkeit, vielmehr im Falle des Evozierens von Stimmungen eine Verdichtung von Ausdruckssinn in der unmittelbaren Wahrnehmung, im erfüllten Augenblick.

Zum Schluss dieser Hommage soll wiederum Debussy selbst zu Wort kommen – prägnanter als in diesem Gespräch mit einem österreichischen Journalisten aus dem Jahre 1910 lässt sich das faszinierende „Phänomen Debussy“ wohl nicht in Worte fassen:

„... Ich revolutioniere nichts, ich demoliere nichts. Ich gehe ruhig meinen Weg und mache, anders als die Revolutionäre, keinerlei Propaganda für meine Ideen. Ich bin auch kein Wagner-Gegner. Wagner ist ein Genie, doch auch ein Genie kann sich irren. Wagner verkündet das Gesetz der Harmonie, ich bin für die Freiheit. Die wahre Freiheit kommt von der Natur. Alle Geräusche, die Sie um sich herum hören, lassen sich in Töne fassen. Man kann musikalisch alles ausdrücken, was ein feines Ohr im Rhythmus der Welt wahrnimmt, die es umgibt. Gewisse Leute wollen sich allererst nach Regeln richten. Ich für meinen Teil will nur das wiedergeben, was ich höre.

Es gibt keine Debussy-Schule. Ich habe keine Schüler. Ich bin ich.“

Herausragende Aufnahmen der besprochenen Musikstücke, die ich empfehlen kann:

Zunächst eine Platte – wohl die erste oder zweite Orchester-LP, die ich in meiner Jugend kaufte – die bis heute zu meinen Lieblingsaufnahmen zählt und zum Glück gerade wiederveröffentlicht wurde: Claudio Abbados großartige Einspielung der „Nocturnes“ mit dem Bosten Symphony Orchestra aus dem Jahre 1969 – seiner späteren mit den Berliner Philharmonikern (die auch in meiner Sammlung ist) deutlich vorzuziehen. Nur das Boston SO gelingt die rhythmisch vertrackte Tutti-Stelle in „Fêtes“ nach der Prozessionsszene. Zudem singt der Chor der Sirenen (der „ohne Worte“ nur die Lippen bewegt) wirklich mystisch und klingt nicht prosaisch derb wie die Dirnen von der Reeperbahn, wie – leider – bei vielen anderen guten Aufnahmen.

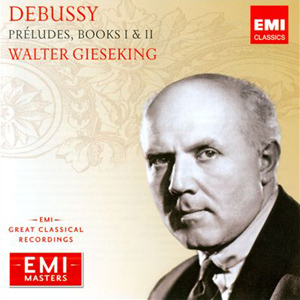

Die Préludes – unverzichtbar und maßstabsetzend interpretatorisch wie in pianistischer Hinsicht die phänomenalen Aufnahmen von Walter Gieseking und Arturo Benedetti Michelangeli. In dieser Reihe nenne ich nur noch die wunderbare französische Altmeisterin Monique Haas – auch auf sie möchte ich um keinen Preis verzichten.

Die für mich überzeugendste Einspielung der Etüden – ihrer überlegenen klanglichen und modernistischen Gestaltung wegen – ist die von Maurizio Pollini.

Wer Debussy durch Debussy kennen lernen möchte, dem bietet sich die Möglichkeit, seine Rollenaufnahmen (Welte-Mignon) anzuhören. Über den Pianisten Debussy sagte Igor Strawinsky: „Mein Gott, wie schön spielt dieser Mann Klavier!“ Debussy spielt nicht nur ungeheuer farbig, was man von ihm sowieso erwartet, sondern wahrt immer die klare Linie – bestätigt damit eindrucksvoll Benedetti Michelangelis guten Rat: „Debussy muss man spielen wie Beethoven!“ Von wegen verwaschener Impressionismus! Der Meister war ein Präzisionsfanatiker und duldete keinerlei Schlamperei bei der interpretatorischen Ausführung – das ist jedenfalls überliefert. Leider sind die auch klanglich hervorragenden Intercord-Aufnahmen – auf einem Bösendorfer-Flügel reproduziert – nicht mehr erhältlich.

Beste Grüße

Holger