Sensorregelung: Verfahren, Messung und Hörbarkeit

Hallo Oliver

Super, diese Infos und Links, welche Du da sehr breitgefächtert und über das eigentliche Thema der Sensorregelung hinaus zur Verfügung stellst. Da gibt's wieder mal Aussicht auf eine richtig spannende Wochenend-Lektüre zur Vertiefung des Allgemeinwissens ...

Für mich ergeben sich aufgrund dessen, was ich bisher zugegebenermassen erst quergelesen habe, bereits zwei wesentliche Aspekte:

- Für mich als Dipol-Tüftler die Idee zu einem experimentellen Setup: Ich werde für den Nächsten Versuchsaufbau nach Möglichkeit meine Einzelchassis auf ein Q von 0.5 hintrimmen.

- Für mich als "verblindeten Konsumenten" eine kritische Frage zur Auswahl der Chassis: Gibt es Faustregeln, um aus den Datenblättern die zu erwartende Qualtitäts-Kategorie der Antriebs-Linearität herauszulesen?

Ja, ich weiss, das ist nun off-topic. Aber das ist ja eben die Verführung bei diesen bereichernden und kritischen Treads!

Beste Grüsse

Simon

Super, diese Infos und Links, welche Du da sehr breitgefächtert und über das eigentliche Thema der Sensorregelung hinaus zur Verfügung stellst. Da gibt's wieder mal Aussicht auf eine richtig spannende Wochenend-Lektüre zur Vertiefung des Allgemeinwissens ...

Für mich ergeben sich aufgrund dessen, was ich bisher zugegebenermassen erst quergelesen habe, bereits zwei wesentliche Aspekte:

- Für mich als Dipol-Tüftler die Idee zu einem experimentellen Setup: Ich werde für den Nächsten Versuchsaufbau nach Möglichkeit meine Einzelchassis auf ein Q von 0.5 hintrimmen.

- Für mich als "verblindeten Konsumenten" eine kritische Frage zur Auswahl der Chassis: Gibt es Faustregeln, um aus den Datenblättern die zu erwartende Qualtitäts-Kategorie der Antriebs-Linearität herauszulesen?

Ja, ich weiss, das ist nun off-topic. Aber das ist ja eben die Verführung bei diesen bereichernden und kritischen Treads!

Beste Grüsse

Simon

Hallo zusammen,

Was das Ausschwingen unter Berücksichtigung der Raumeinflüsse und der Gehäuseabstimmung eines Tieftöners angeht, stimme ich durchaus mit Oliver überein.

Was für mich jedoch den Vorteil einer Regelenung ausmacht ist das quasi TSP (und damit Lautstärke-) unabhängige Ein- und Ausschwingverhalten. Wer schon einmal die TSP eines Tieftöners bei Kleinsignalen und bei höheren Pegeln verglichen hat, erkennt hier teilweise recht große Unterschiede. Das hängt zum einen mit den hier schon angesprochenen Antriebsparametern BxL zusammen, aber, und das wird bei der Diskussion hier mMn gerade außer Achte gelassen, auch von:

- Nichtlinearem und asymmetrischem Auslenkverhalten der Aufhängung (progressive Zentrierspinnen Auslegung, Ansprechverhalten der Spinne, Zusammenwirken unterschiedlicher Rückstellkraft Spinne-Sicke in beide Richtungen)

- Thermische Kompression durch Erhitzen der Schwingspule im Betrieb

Was eine Regelung eben kompensieren kann.

Ersteres ist wohl der Grund, warum geregelte Lautsprecher auch leise gut auflösen und ihre klangliche Balance beibehalten die sie dann auch bei großen Pegeln beibehalten, ohne Kompression.

Grüße,

Jörn

Was das Ausschwingen unter Berücksichtigung der Raumeinflüsse und der Gehäuseabstimmung eines Tieftöners angeht, stimme ich durchaus mit Oliver überein.

Was für mich jedoch den Vorteil einer Regelenung ausmacht ist das quasi TSP (und damit Lautstärke-) unabhängige Ein- und Ausschwingverhalten. Wer schon einmal die TSP eines Tieftöners bei Kleinsignalen und bei höheren Pegeln verglichen hat, erkennt hier teilweise recht große Unterschiede. Das hängt zum einen mit den hier schon angesprochenen Antriebsparametern BxL zusammen, aber, und das wird bei der Diskussion hier mMn gerade außer Achte gelassen, auch von:

- Nichtlinearem und asymmetrischem Auslenkverhalten der Aufhängung (progressive Zentrierspinnen Auslegung, Ansprechverhalten der Spinne, Zusammenwirken unterschiedlicher Rückstellkraft Spinne-Sicke in beide Richtungen)

- Thermische Kompression durch Erhitzen der Schwingspule im Betrieb

Was eine Regelung eben kompensieren kann.

Ersteres ist wohl der Grund, warum geregelte Lautsprecher auch leise gut auflösen und ihre klangliche Balance beibehalten die sie dann auch bei großen Pegeln beibehalten, ohne Kompression.

Grüße,

Jörn

-

O.Mertineit

- inaktiv

- Beiträge: 755

- Registriert: 07.05.2012, 11:42

- Wohnort: Reinheim bei Darmstadt

- Kontaktdaten:

freezebox hat geschrieben: Was für mich jedoch den Vorteil einer Regelenung ausmacht ist das quasi TSP (und damit Lautstärke-) unabhängige Ein- und Ausschwingverhalten. Wer schon einmal die TSP eines Tieftöners bei Kleinsignalen und bei höheren Pegeln verglichen hat, erkennt hier teilweise recht große Unterschiede.

Hallo Jörn,

hier sprichst du m.E. einen Punkt an, der mit Regelung tatsächlich sinnvoll angegangen werden kann.

Allerdings kenne ich aus eigenen Messungen sehr unterschiedliche Beispiele zur Divergenz von Paramern zw. Kleinsignal- und Großsignalverhalten.

Bei vielen im HiFi Bereich eingesetzten (guten) Chassis ist diese Parameterdrift überhaupt kein Problem, wenn ich von Tieftönern und Mitteltönern in traditioneller Nawi- bzw. Konusform mit Sicke und Zentrierspinne zur Bereitstellung der Rückstellkraft spreche. Aber es sind z.B. nicht alle Sickenformen und Materialien gleich gut in dieser Hinsicht.

Auch werden geeignete Antriebe (u.a. keine "equal hung coil" wie oft im PA-Bereich) benötigt.

Extreme Unterschiede kann man bei Hochtönern mir rel. zähflüssigem Ferrofluid zw. "kaltem" und "warmem" Zustand beobachten. Obwohl Ferrofluid die Feldstärke erhöhen kann und die Kühlung verbessert, will ich es in meinen eigenen Lautsprechern aus verschiedenen Gründen nicht haben.

Ich habe mich allerdings - u.a. bei Hochtonkalotten, wo die Sicke gleichzeitig die Rückstellkraft bereitstellt und oft aus harzgetränktem Textil besteht - schon öfter gefragt, was bei sehr kleinen Hüben und extrem geringen Lautstärken passiert.

Hier kann es m.E. "Losbrechmomente" geben, die bei sehr geringen Auslenkungen zu einer verringerten Linearität führen.

Kleiner Exkurs ins "Esoterische" (Start):

Ich habe hier einmal - ohne dies nachgemessen zu haben - durch ganz leichte Auslenkung der Kalotte mit einem unhörbaren niederfrequenten Rauschen eine subjektive Verbesserung der Hochtonwiedergabe bei ganz leisen Passagen beobachtet. Das war mehr oder weniger ein Zufallsexperiment.

Meine damalige "Hypothese": Wenn die Aufhängung unmerklich "in Bewegung gehalten wird", dann könnten diese Losbrechmomente deutlich vermindert sein und die Linearität bei sehr geringen Auslenkungen sich verbessern.

Anschauliche Vorstellung:

Wenn man sich diese Aufhängungen stark vergrößert vorstellt, kommt man evt. auf die Vorstellung von "großen knarrenden ungeölten Bälgen oder Scharnieren". Hält man sie durch ein sehr kleines nicht wahrnehmbares (subliminales) Signal (z.B. tieffrequentes Rauschen) unmerklich in Bewegung (die Auslenkung muss ebefalls extrem gering bleiben), dann könnte man das "Knarren" u.U. vermindern.

Ich habe aber in dieser Richtung nie systematisch weitergearbeitet. Mir kam allerdings der Gedanke, ob ein Teil der Begeisterung für die analoge Schallplatte in einigen Kreisen u.a. den Hintergrund im Rumpeln und Rauschen haben könnte:

- Leichtes "Rumpeln" hält z.B. den Tief- Mitteltöner eines 2-Wege Systems immer ein wenig in Bewegung.

- Ein leichtes (nicht immer bewusst wehrnehmbares) Grundrauschen kann hingegen bei bestimmten Musikpassagen "mehr Glanz und Detail" vortäuschen. Ich habe dazu selbst auf einer DAGA Tagung mal an Hörversuchen teilgenommen. Ich bin darauf nicht so gut angesprochen wie die Mehrzahl der Hörer, aber auch bei mir gab es eine Aufnahmen, wo mir die "unmerklich verrauschte Version" subjektiv etwas besser gefiel:

Das war ein (entsprechend präpariertes) Stück Kammermusik mit verschiedenen Flöten ... soweit ich mich erinnere.

Der Versuchsleiter sagte mir im Anschluss, daß erfahrenere Hörer tendenziell weniger deutlich auf das Rauschen ansprachen, aber auch hier gab es bei einigen Musikstücken diese Tendenz der Bevorzugung.

Kleiner Exkurs in "Esoterische" (Ende)

Auch bei Hochtönern bestehen sehr große Unterschiede in Material uns Formgebung der Sicke. Ich habe früher u.a. viel mit den Focal Hochtönern der T120 Serie gearbeitet, die eine flache relativ breite Sicke aus Schaumgummi aufweisen, die an die eigentliche Kevlar (Invers-) Kalotte angeklebt ist.

Diese Konstuktion verhielt sich z.B. diesbezüglich sehr anständig. Von der Tendenz her ist die "Billiglösung", die Sicke einfach aus dem gleichen Material wie die Membran zu machen und bloß "ein paar Falten einzuprägen", m.E. keine gute Lösung. Es braucht eine deutlich ausgeformte Sicke, aus einem geeigneten geschmeidigen Material, dann klappt es bei einem Hochtöner auch mit dem Kleinsignalverhalten, das habe ich immer wieder beobachtet.

Auch geeignet aufgebaute Bändchenhochtöner können hier z.B. gute Ergebnisse liefern.

Grüße Oliver

-

O.Mertineit

- inaktiv

- Beiträge: 755

- Registriert: 07.05.2012, 11:42

- Wohnort: Reinheim bei Darmstadt

- Kontaktdaten:

Hallo Simon,

Wenn Du mit einer aktiven Entzerrung arbeitest, multiplizieren sich die Sprungantworten von Chassis und Filter und Du wirst den Fall der "kitischen Dämpfung" trotzdem verfehlen.

Ich verwende bei Dipolen im Tiefton eine völlig andere Strategie, aber das führt hier zu weit.

offengelegt ist oder man es nicht selbst nachmessen und/oder zerlegen kann.

Ich ordere im Bedarfsfall gezielt bei Herstellern, die über geeignete Antriebstopologien und Patente dafür verfügen, die u.a. eine Annhäherung an Systeme mit unterhängigen Schwingspulen ermöglichen.

Oft werden Luftspalttiefe und Wickelhöhe der Schwingspule vom Hersteller angegeben, so daß man auf die grobe Antriebstopologie schließen kann. Ich werde aber hier keine Faustregeln angeben, weil dies zu starken Pauschalierungen führen würde, mit denen man nicht jedem Fall gerecht wird. Da tue ich mir selbst und anderen keinen Gefallen mit. Es gibt wirklich viele Details, die bei einem Antrieb zu beachten sind. Ein ganz wichtiges Detail ist die genaue Verwendung eines Chassis.

Wenn eine seriöse Angabe der max. linearen Auslenkung verfügbar ist, sollte man zusehen, daß man mit seiner Konstruktion und seinen Pegelanforderungen merklich darunter bleibt. Dass heißt, man sollte sein benötigtes "unverzerrtes" Verschiebevolumen im Tiefton genau kennen.

Bei Dipol-LS, wo ich für jeder Oktave, die es tiefer gehen soll, mit grob dem 8 fachen Verschiebevolumen rechnen muss, ist dies besonders wichtig.

Ich habe übrigens oben einen Fehler gemacht, die Antriebe mit doppeltem Luftspalt sind von der kanadischen Firma CSS "Creative Sound Solutions". Einige der anderen oben erwähnten - auf dem Einsatz von Neodym beruhenden - Antriebstopologien sind von Aura Sound.

Aber mal Spass beiseite:

Mit die beste Maßnahme - und ich weiß jetzt wird es gleich hageln - zur Verbesserung der Linearität ist die Reduktion des Membranhubs. Das geht bei gegebener Membranfläche am besten mit einer vernünftigen Bassreflex Abstimmung und ist besonders vom Regal- bis zum mittleren Standlautsprecher m.E. das Mittel der Wahl.

Wer als Konstrukteur darauf verzichtet, der muß ein mehrfaches an Verschiebevolumen seitens der Tiefton-Chassis aufbringen. Man zahlt dann wahlweise mit

- großem Hub und daraus resultierenden nichtlinearen Verzerrungen

- eingeschränkter Dynamik

- großen Membranen, die zu Partialschwingungen neigen und verminderte Bandbreite aufweisen

- mehr benötigten Wegen

- stärker schwankendem Bündelungsmaß vor allem im Mittelton, aufgrund großer Tieftonmembranen und oft unzurechender Anpassung des Bündelungsmaßes durch Mittel- bzw. Hochtöner

Man bindet sich also einen riesigen Klotz ans Bein ...

Daß viele BR-Abstimmungen marktüblicher Lautsprecher für Wohnräume nicht gut sind und man allgemein mehr auf gutes Impulsverhalten und einen sanft abfallenden Freifeldfrequenzgang hinarbeiten sollte, um BR-Systeme von der Grundabstimmung her wohnraumtauglich zu machen, steht dabei auf einem anderen Blatt.

Insbesondere bei 2-Wege BR-Systemen kann man m.E. darüber diskutieren, ob speziell darauf hin konstruierte Passivschwinger einen Vorteil bezüglich unerwünschter Schallabstrahlung aus dem Gehäuse im Mittelton gegenüber einfachen Ports bieten können.

Ich spreche also grundsätzlich nur von "gepflegten" Systemen, wenn es um BR geht.

Grüße Oliver

Im Tiefton, wo die Chassis bis in den Eigenresonanzbereich hinein betrieben werden, musst Du Dir dann jedoch überlegen, wo die u.a. Kompensaton des Dipol-Abfalls von 6dB/Oktave (zumindest im Freifeld) herkommen soll.Daihedz hat geschrieben:Hallo Oliver

- Für mich als Dipol-Tüftler die Idee zu einem experimentellen Setup: Ich werde für den Nächsten Versuchsaufbau nach Möglichkeit meine Einzelchassis auf ein Q von 0.5 hintrimmen.

Wenn Du mit einer aktiven Entzerrung arbeitest, multiplizieren sich die Sprungantworten von Chassis und Filter und Du wirst den Fall der "kitischen Dämpfung" trotzdem verfehlen.

Ich verwende bei Dipolen im Tiefton eine völlig andere Strategie, aber das führt hier zu weit.

Wir sind alle "verblindete Konsumenten" solange die Konstruktion eines bestimmten Chassis nichtDaihedz hat geschrieben: - Für mich als "verblindeten Konsumenten" eine kritische Frage zur Auswahl der Chassis: Gibt es Faustregeln, um aus den Datenblättern die zu erwartende Qualtitäts-Kategorie der Antriebs-Linearität herauszulesen?

offengelegt ist oder man es nicht selbst nachmessen und/oder zerlegen kann.

Ich ordere im Bedarfsfall gezielt bei Herstellern, die über geeignete Antriebstopologien und Patente dafür verfügen, die u.a. eine Annhäherung an Systeme mit unterhängigen Schwingspulen ermöglichen.

Oft werden Luftspalttiefe und Wickelhöhe der Schwingspule vom Hersteller angegeben, so daß man auf die grobe Antriebstopologie schließen kann. Ich werde aber hier keine Faustregeln angeben, weil dies zu starken Pauschalierungen führen würde, mit denen man nicht jedem Fall gerecht wird. Da tue ich mir selbst und anderen keinen Gefallen mit. Es gibt wirklich viele Details, die bei einem Antrieb zu beachten sind. Ein ganz wichtiges Detail ist die genaue Verwendung eines Chassis.

Wenn eine seriöse Angabe der max. linearen Auslenkung verfügbar ist, sollte man zusehen, daß man mit seiner Konstruktion und seinen Pegelanforderungen merklich darunter bleibt. Dass heißt, man sollte sein benötigtes "unverzerrtes" Verschiebevolumen im Tiefton genau kennen.

Bei Dipol-LS, wo ich für jeder Oktave, die es tiefer gehen soll, mit grob dem 8 fachen Verschiebevolumen rechnen muss, ist dies besonders wichtig.

Ich habe übrigens oben einen Fehler gemacht, die Antriebe mit doppeltem Luftspalt sind von der kanadischen Firma CSS "Creative Sound Solutions". Einige der anderen oben erwähnten - auf dem Einsatz von Neodym beruhenden - Antriebstopologien sind von Aura Sound.

Aber mal Spass beiseite:

Mit die beste Maßnahme - und ich weiß jetzt wird es gleich hageln - zur Verbesserung der Linearität ist die Reduktion des Membranhubs. Das geht bei gegebener Membranfläche am besten mit einer vernünftigen Bassreflex Abstimmung und ist besonders vom Regal- bis zum mittleren Standlautsprecher m.E. das Mittel der Wahl.

Wer als Konstrukteur darauf verzichtet, der muß ein mehrfaches an Verschiebevolumen seitens der Tiefton-Chassis aufbringen. Man zahlt dann wahlweise mit

- großem Hub und daraus resultierenden nichtlinearen Verzerrungen

- eingeschränkter Dynamik

- großen Membranen, die zu Partialschwingungen neigen und verminderte Bandbreite aufweisen

- mehr benötigten Wegen

- stärker schwankendem Bündelungsmaß vor allem im Mittelton, aufgrund großer Tieftonmembranen und oft unzurechender Anpassung des Bündelungsmaßes durch Mittel- bzw. Hochtöner

Man bindet sich also einen riesigen Klotz ans Bein ...

Daß viele BR-Abstimmungen marktüblicher Lautsprecher für Wohnräume nicht gut sind und man allgemein mehr auf gutes Impulsverhalten und einen sanft abfallenden Freifeldfrequenzgang hinarbeiten sollte, um BR-Systeme von der Grundabstimmung her wohnraumtauglich zu machen, steht dabei auf einem anderen Blatt.

Insbesondere bei 2-Wege BR-Systemen kann man m.E. darüber diskutieren, ob speziell darauf hin konstruierte Passivschwinger einen Vorteil bezüglich unerwünschter Schallabstrahlung aus dem Gehäuse im Mittelton gegenüber einfachen Ports bieten können.

Ich spreche also grundsätzlich nur von "gepflegten" Systemen, wenn es um BR geht.

Grüße Oliver

-

dietert

- Aktiver Hörer

- Beiträge: 533

- Registriert: 24.11.2013, 10:31

- Wohnort: 76571 Gaggenau

- Kontaktdaten:

Hallo in die Runde,

sehe gerade diesen Thread, dazu noch zwei praktische Beispiele:

Neulich habe ich zwei Subwoofer M-Audio SBX-10 für mich fertig gemacht. Das sind einigermaßen brauchbare Subs mit einem modernen Tieftöner, der etwa 400 W abkann. Bassreflex, auf etwa 35 Hz abgestimmt. Die Chassis habe ich durch BlackBass 250 Doppelschwingspulentieftöner ersetzt, die etwa dasselbe leisten und die man mit minimalen Schaltungsänderungen geregelt bekommt. Wie das geht, habe ich ja letzten Winter in Cay-Uwes Thread über Doppelschwingspulenregelung schon angedeutet.

Derselbe Sub ist nun von 12 Hz bis 200 Hz auf +/- 2 dB glatt, natürlich nur, wenn man die Bassreflexöffnung zustopft, die pupst sonst bei großen Hüben. Bei Zimmerlautstärke ergibt das Ding bei 12 Hz eine Klirrmessung von unter 3 %.

So ein Sub produziert 20 oder 25 Hz in einer Qualität, die man mit ungeregelten Chassis nicht hinkriegt. Das hört sich wirklich ganz anders an als ein Bassreflexwoofer: Dezent und gleichzeitig druckvoll. Wobei man klar sagen kann, dass der Unterschied bei Musikmaterial weniger deutlich ist, sondern eher bei "Home Theater", wie zum Beispiel Fernsehkrimis, wo Tiefbass-Grollen gezielt zur Stimmungsmache eingesetzt wird. Was für Instrumente das sind, das weiß keiner.

Ein anderer Vorteil:

Bei der Regelung des Tieftonchassis mit einem motorunabhängigen Bewegungssensor kann man den nutzbaren Hub in etwa verdoppeln, d.h. die maximale Schallleistung im Tiefbass etwa vervierfachen. Ich habe hier z.B. Dreiwege-Boxen mit 20 cm Tieftönern, einmal alte Philips MFB-Boxen, die per Regelung auf 40 Hz abgestimmt sind, sowie mit Visaton TIW20XS (ungeregelt). Beide liefern vergleichbaren Tiefbass. Nur ist das ungeregelte Chassis erheblich aufwendiger: breite Sicken, Doppelmagnet, Hinterlüftungsöffnungen usw.

Hauptproblem der Membranregelung aus meiner Sicht: Das Konzept eignet sich weniger für Bastler. Die Konstruktion einer gute Regelung erfordert bestimmte Fertigkeiten, z.B. Umgang mit Spice oder Mathworks.

Grüße,

Dieter T.

sehe gerade diesen Thread, dazu noch zwei praktische Beispiele:

Neulich habe ich zwei Subwoofer M-Audio SBX-10 für mich fertig gemacht. Das sind einigermaßen brauchbare Subs mit einem modernen Tieftöner, der etwa 400 W abkann. Bassreflex, auf etwa 35 Hz abgestimmt. Die Chassis habe ich durch BlackBass 250 Doppelschwingspulentieftöner ersetzt, die etwa dasselbe leisten und die man mit minimalen Schaltungsänderungen geregelt bekommt. Wie das geht, habe ich ja letzten Winter in Cay-Uwes Thread über Doppelschwingspulenregelung schon angedeutet.

Derselbe Sub ist nun von 12 Hz bis 200 Hz auf +/- 2 dB glatt, natürlich nur, wenn man die Bassreflexöffnung zustopft, die pupst sonst bei großen Hüben. Bei Zimmerlautstärke ergibt das Ding bei 12 Hz eine Klirrmessung von unter 3 %.

So ein Sub produziert 20 oder 25 Hz in einer Qualität, die man mit ungeregelten Chassis nicht hinkriegt. Das hört sich wirklich ganz anders an als ein Bassreflexwoofer: Dezent und gleichzeitig druckvoll. Wobei man klar sagen kann, dass der Unterschied bei Musikmaterial weniger deutlich ist, sondern eher bei "Home Theater", wie zum Beispiel Fernsehkrimis, wo Tiefbass-Grollen gezielt zur Stimmungsmache eingesetzt wird. Was für Instrumente das sind, das weiß keiner.

Ein anderer Vorteil:

Bei der Regelung des Tieftonchassis mit einem motorunabhängigen Bewegungssensor kann man den nutzbaren Hub in etwa verdoppeln, d.h. die maximale Schallleistung im Tiefbass etwa vervierfachen. Ich habe hier z.B. Dreiwege-Boxen mit 20 cm Tieftönern, einmal alte Philips MFB-Boxen, die per Regelung auf 40 Hz abgestimmt sind, sowie mit Visaton TIW20XS (ungeregelt). Beide liefern vergleichbaren Tiefbass. Nur ist das ungeregelte Chassis erheblich aufwendiger: breite Sicken, Doppelmagnet, Hinterlüftungsöffnungen usw.

Hauptproblem der Membranregelung aus meiner Sicht: Das Konzept eignet sich weniger für Bastler. Die Konstruktion einer gute Regelung erfordert bestimmte Fertigkeiten, z.B. Umgang mit Spice oder Mathworks.

Grüße,

Dieter T.

-

O.Mertineit

- inaktiv

- Beiträge: 755

- Registriert: 07.05.2012, 11:42

- Wohnort: Reinheim bei Darmstadt

- Kontaktdaten:

-

O.Mertineit

- inaktiv

- Beiträge: 755

- Registriert: 07.05.2012, 11:42

- Wohnort: Reinheim bei Darmstadt

- Kontaktdaten:

... bezüglich Deiner (Freifeld- oder Nahfeld?) Messungen:dietert hat geschrieben: Derselbe Sub ist nun von 12 Hz bis 200 Hz auf +/- 2 dB glatt, natürlich nur, wenn man die Bassreflexöffnung zustopft, die pupst sonst bei großen Hüben. Bei Zimmerlautstärke ergibt das Ding bei 12 Hz eine Klirrmessung von unter 3 %.

So ein Sub produziert 20 oder 25 Hz in einer Qualität, die man mit ungeregelten Chassis nicht hinkriegt.

Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich bei Frequenzen um bzw. unterhalb 20Hz noch von "Hören" sprechen würde.

BR-Systeme sind natürlich nicht dafür geeignet, unterhalb ihrer Abstimmfrequenz betrieben zu werden. Wer eine Wiedergabe bis weit in den Bereich des Druckkammereffekts des Raums hinein wünscht bzw. für seine speziellen Anforderungen benötigt, der ist mit geschlossenen Boxen als Subwoofer tatsächlich besser bedient, oder müsste hinreichend tief abgestimmte BR-Systeme verwenden

Mit BR Systemen ist jedoch im Bereich der Abstimmfrequenz eine tatsächliche Reduktion des Membranhubs auf deutlich weniger als die Hälfte möglich: Für Anwendungen im Bereich der heimischen Musikwiedergabe kommen selbst bei üblichen etwas größeren Standlautsprechern m.E. oft untere Grenzfrequenzen zw. 30Hz und 40Hz in Betracht.

Daß bei hohen Pegelanforderungen Portabmessungen für geringe Geräuschbildung angepasst sein sollten, oder Passivschwinger eingesetzt werden können, ist auch klar.

Wenn es um jedoch um Hochleistungssubwoofer geht:

Vielleicht solltest Du Deine Entdeckungen u.a. mit der Firma Meyersound teilen, die dort spezialisiert ist.

Evt. stellen sie dann künftige Systeme von BR- auf Closed Box mit Sensorregelung um. Es wäre m.E. sehr schade, ihnen Deine Erkenntnisse vorzuenthalten.

U.S. Patent 5,602,367

http://worldwide.espacenet.com/publicat ... &KC=A&FT=D

https://www.google.de/search?q=meyersou ... 8gexkYHgCA

Grüße Oliver

-

dietert

- Aktiver Hörer

- Beiträge: 533

- Registriert: 24.11.2013, 10:31

- Wohnort: 76571 Gaggenau

- Kontaktdaten:

Hallo Oliver,

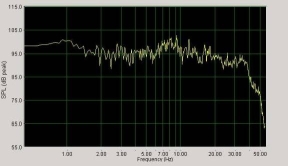

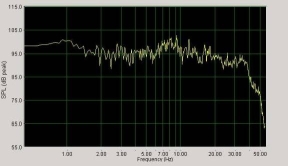

anbei eine der Messungen, eine Nahfeldmessung etwa 10 cm vor der Membran eines modifizierten SBX-10. Lautstärke ist etwa 85 dB, d.h. bei 50 bis 80 Hz scheppern hier schon die Trockenbauwände.

Bei Meyersound habe ich auch schon einen mikrofongeregelten Sub gesehen. In PA-Anlagen für Life-Konzerte sind die Eigenheiten der Bassreflex-Boxen eigentlich kein Problem. Ein Musiker kann damit was anfangen, auch wenn es eine "elektrische Pauke" ist (überspitzt formuliert). Das verlinkte Patent geht ja in die Richtung, mehrere solcher Pauken unterschiedlicher Resonanzfrequenz zu kombinieren.

Eine mögliche Anwendung der primitiven Doppelschwingspulenregelung sehe ich eigentlich im Bereich Car-Audio. Dort gibt es immer diese Monster-Chassis, die weitgehend unabhängig vom Einbau schwingen. Dasselbe kann man bei einem kleinen Chassis mit leichter Membran durch die Regelung erzwingen.

Grüße,

Dieter T.

anbei eine der Messungen, eine Nahfeldmessung etwa 10 cm vor der Membran eines modifizierten SBX-10. Lautstärke ist etwa 85 dB, d.h. bei 50 bis 80 Hz scheppern hier schon die Trockenbauwände.

Bei Meyersound habe ich auch schon einen mikrofongeregelten Sub gesehen. In PA-Anlagen für Life-Konzerte sind die Eigenheiten der Bassreflex-Boxen eigentlich kein Problem. Ein Musiker kann damit was anfangen, auch wenn es eine "elektrische Pauke" ist (überspitzt formuliert). Das verlinkte Patent geht ja in die Richtung, mehrere solcher Pauken unterschiedlicher Resonanzfrequenz zu kombinieren.

Eine mögliche Anwendung der primitiven Doppelschwingspulenregelung sehe ich eigentlich im Bereich Car-Audio. Dort gibt es immer diese Monster-Chassis, die weitgehend unabhängig vom Einbau schwingen. Dasselbe kann man bei einem kleinen Chassis mit leichter Membran durch die Regelung erzwingen.

Grüße,

Dieter T.

-

Hans-Martin

- Aktiver Hörer

- Beiträge: 9192

- Registriert: 14.06.2009, 15:45

Reichlich Tiefbass

bei mörderischen Pegeln macht Eminent:

5 Hz , 110dB, 7.91%THD

Verstärker mit entsprechender Leistungsbandbreite erforderlich, fehlt nur noch die Sensorik für die Regelung

Grüße Hans-Martin

bei mörderischen Pegeln macht Eminent:

5 Hz , 110dB, 7.91%THD

Verstärker mit entsprechender Leistungsbandbreite erforderlich, fehlt nur noch die Sensorik für die Regelung

Grüße Hans-Martin

-

Ralph Berres

- Aktiver Hörer

- Beiträge: 510

- Registriert: 05.08.2011, 11:04

- Wohnort: Trier

- Kontaktdaten:

Nun muss ich auf diese folgende Zeilen von Oliver doch mal anworten.

Solch ein Dogma kenne ich sonst nur aus dem Vatikan.

Wenn dein Verfahren denn wirklich so weltbewegend sind wie du beschreibst, dann wäre es ja mal an der Zeit das du deine Lautsprecher auf dem nächsten Forum vorführst und die Zuhörer entscheiden lässt, ob der Unterschied wirklich so extrem ist.

Zur Zeit kennen wir von dir nur theoretische Thesen, während sich die Aktive geregelten Lautsprecher von Backes & Müller, Silbersand, AGM (hoffentlich habe ich keine vergessen) sich tausendmal bewährt haben und unzählige zufriedene Kunden gefunden haben.

Ich habe übrigens nie behauptet das geregelte Lautsprechersysteme die einzigen sind die gut klingen. Es ist aber ein gangbarer Weg einen Lautsprecher das Eigenleben weitgehend abzugewöhnen.

Aber vielleicht irren sich ja doch tausende von Hörern, nicht nur hier im Forum.

Das wollte ich einfach noch loswerden, und werde mich aus dieser Diskussion ausklinken.

Ralph Berres

Dem entnehme ich das alle diese Firmen die die aktive Regelung in ihren Lautsprechern einsetzen Vollidioten sind und deine Methode die du auf deiner Webseite beschrieben hast die einzig richtige ist.O.Mertineit hat geschrieben:- Kümmere dich um akustisch relevante Eigenschaften Deines Gesamtsytems, sowohl im Hinblick auf den Direktschall als auch die LS-Raum Interaktion.

- Verwende Antriebsysteme und Aufhängungen, welche es ermöglichen, daß deine Schwingspulen sich stets im Bereich linearen Hubs und konstanter Antriebskraft bewegen (hier gibt es viele traditionelle aber auch neuere Techniken, die keinesfalls in allen Produkten gehobener Preisklassen eingesetzt werden).

- Halte die Modulation der Schwingspuleninduktivität in Abhängigkeit vom Hub so gering wie möglich.

... die Liste wäre noch länger in Bezug auf nichtlineare Effekte wie Flußmodulation etc.

Wenn Du damit fertig bist, kannst Du gerne mit Regelung spielen.

Ich kenne keinen Lautsprecher, der mit den o.g Essentials so makelos dasteht, daß es sich ansatzweise lohnen würde über Regelung überhaupt zu reden.

Für mich ist der Einsatz einer Regelung vom Effekt her nicht viel mehr als die Veränderung der Parameter eines ungeregelten Chassis. Für den Hörer ist es vollkommen gleichgültig, wie ein bestimmtes Aussschwingverhalten zustande kommt.

Solche Diskussionen (geregelt/ungeregelt) jedoch bei Lautsprechern zu führen, deren Gehäusekanten nicht abgerundet sind und die starke Diffraktionseffekte am Gehäuse aufweisen aufgrund Chassisanordnung und Schallwandform, grenzt für mich ans Lächerliche:

Solch ein Dogma kenne ich sonst nur aus dem Vatikan.

Wenn dein Verfahren denn wirklich so weltbewegend sind wie du beschreibst, dann wäre es ja mal an der Zeit das du deine Lautsprecher auf dem nächsten Forum vorführst und die Zuhörer entscheiden lässt, ob der Unterschied wirklich so extrem ist.

Zur Zeit kennen wir von dir nur theoretische Thesen, während sich die Aktive geregelten Lautsprecher von Backes & Müller, Silbersand, AGM (hoffentlich habe ich keine vergessen) sich tausendmal bewährt haben und unzählige zufriedene Kunden gefunden haben.

Ich habe übrigens nie behauptet das geregelte Lautsprechersysteme die einzigen sind die gut klingen. Es ist aber ein gangbarer Weg einen Lautsprecher das Eigenleben weitgehend abzugewöhnen.

Aber vielleicht irren sich ja doch tausende von Hörern, nicht nur hier im Forum.

Das wollte ich einfach noch loswerden, und werde mich aus dieser Diskussion ausklinken.

Ralph Berres

Hallo Oliver, hallo Ralph,

ich bitte euch, die auf fachlicher Ebene hochkontrovers geführte Diskussion nicht ins Persönliche abgleiten zu lassen. Dazu ist das Thema einfach zu schade. Wir alle möchten doch wissen, ob es die Regelung ist, die uns zu Fans solcher Systeme hat werden lassen oder ob es einfach "nur" sehr gute Lautsprecher sind, bei der die Regelung - so wie von Oliver ausgeführt - im Vergleich zu anderen konstruktiven Merkmalen eher von nachrangiger Bedeutung hinsichtlich des (Nicht-)Klangs ist.

Klar scheint mir jedoch zu sein, dass Lautsprecher immer ein Gesamtsystem darstellen, bei dem man nicht ein einzelnes Merkmal herauspicken bzw. es weglassen kann, um dann zu entscheiden, ob es besser "mit" oder "ohne" klingt. So lässt sich z.B. bei einer CB ("closed box") ohne Regelung mit Sicherheit nicht so viel Tiefbass herausholen wie mit einer Regelung. Mit einer entsprechend vorentzerrten Bassreflex-Box vielleicht wiederum doch ... das ist dann aber eine ganz andere Lautsprecherkonstruktion.

Viele Grüße

Rudolf

ich bitte euch, die auf fachlicher Ebene hochkontrovers geführte Diskussion nicht ins Persönliche abgleiten zu lassen. Dazu ist das Thema einfach zu schade. Wir alle möchten doch wissen, ob es die Regelung ist, die uns zu Fans solcher Systeme hat werden lassen oder ob es einfach "nur" sehr gute Lautsprecher sind, bei der die Regelung - so wie von Oliver ausgeführt - im Vergleich zu anderen konstruktiven Merkmalen eher von nachrangiger Bedeutung hinsichtlich des (Nicht-)Klangs ist.

Klar scheint mir jedoch zu sein, dass Lautsprecher immer ein Gesamtsystem darstellen, bei dem man nicht ein einzelnes Merkmal herauspicken bzw. es weglassen kann, um dann zu entscheiden, ob es besser "mit" oder "ohne" klingt. So lässt sich z.B. bei einer CB ("closed box") ohne Regelung mit Sicherheit nicht so viel Tiefbass herausholen wie mit einer Regelung. Mit einer entsprechend vorentzerrten Bassreflex-Box vielleicht wiederum doch ... das ist dann aber eine ganz andere Lautsprecherkonstruktion.

Viele Grüße

Rudolf

Hallo zusammen,

Ich verstehe die ganze Aufregung eigentlich nicht.

Oliver hat berechtigterweise Argumente vorgebracht (und zur Abwechslung mal mit Referenzen unterlegt), die die Notwendigkeit des Einsatz einer Regelung bei verzerrungsarmen Chassis nach heutigem Stand der Technik hinterfragen. Die Einflussmöglichkeiten auf der linearen Ebene (Amplituden/Phasengang) wie auf nichtlinearer Ebene wurden doch zu keiner Zeit in Frage gestellt.

Dass man aus einem closed box System erstmal theoretisch genauso beliebigen Tiefgang herausholen kann, indem man ein exakt berechnetes biquadratisches Vorfilter analog oder digital aufschaltet, ist ebenso bekannt. Die Wirkung vom linearen Blickwinkel ist dieselbe. Mit einem FPGA und nichtlinearer Modellierung würde das Eis vielleicht sogar dünn.

Inwiefern also ein aktuelles, antriebsoptimiertes Chassis in derselben Situation, vorentzerrt, anders "klingen" sollte, darf also hinterfragt werden.

Solche Märchen wie die Ausregelbarkeit von Raummoden, oder etwa dass Diffraktionen durch die Regelung beherrscht würden, werden erschreckenderweise sogar aktiv von einigen Vertrieblern einer gewissen Firma in die Welt gesetzt. Wer so einen Quark erzählt, muss damit rechnen, dass Dinge zurecht in Frage gestellt werden, aber was noch schlimmer ist: Die Regelung als Ganzes und die reingesteckte Arbeit verkommt wieder mal zum Marketing-Gag. Mir platzt da jedes Mal der Kragen. Die Regelung macht den Antrieb sauber, und das verdammt gut. Was danach kommt: Membran, Gehäuse, ... steht auf einem ganz anderen Blatt geschrieben. Wenn man alles "schönregeln" könnte, bräuchten wir keine Membranen aus Alu, Magnesium und sonstigem Zeug, und auch keine Langhubchassis.

@Ralph:

Locker bleiben. Das mit dem Strahler 0. Ordnung war ein selbstgelegtes Ei. Schwamm drüber. Dass du dir sowohl in der Gründerzeit bei B&M und später mehr oder weniger im Selbststudium einen sehr großen Erfahrungsschatz mit aktiv geregelten Lautsprechern angeeignet hast, stellt hier spätestens seit deinen BM76 keiner mehr in Frage .

.

Nur so ein paar Gedanken...

Viele Grüße!

Roman

Ich verstehe die ganze Aufregung eigentlich nicht.

Oliver hat berechtigterweise Argumente vorgebracht (und zur Abwechslung mal mit Referenzen unterlegt), die die Notwendigkeit des Einsatz einer Regelung bei verzerrungsarmen Chassis nach heutigem Stand der Technik hinterfragen. Die Einflussmöglichkeiten auf der linearen Ebene (Amplituden/Phasengang) wie auf nichtlinearer Ebene wurden doch zu keiner Zeit in Frage gestellt.

Dass man aus einem closed box System erstmal theoretisch genauso beliebigen Tiefgang herausholen kann, indem man ein exakt berechnetes biquadratisches Vorfilter analog oder digital aufschaltet, ist ebenso bekannt. Die Wirkung vom linearen Blickwinkel ist dieselbe. Mit einem FPGA und nichtlinearer Modellierung würde das Eis vielleicht sogar dünn.

Inwiefern also ein aktuelles, antriebsoptimiertes Chassis in derselben Situation, vorentzerrt, anders "klingen" sollte, darf also hinterfragt werden.

Solche Märchen wie die Ausregelbarkeit von Raummoden, oder etwa dass Diffraktionen durch die Regelung beherrscht würden, werden erschreckenderweise sogar aktiv von einigen Vertrieblern einer gewissen Firma in die Welt gesetzt. Wer so einen Quark erzählt, muss damit rechnen, dass Dinge zurecht in Frage gestellt werden, aber was noch schlimmer ist: Die Regelung als Ganzes und die reingesteckte Arbeit verkommt wieder mal zum Marketing-Gag. Mir platzt da jedes Mal der Kragen. Die Regelung macht den Antrieb sauber, und das verdammt gut. Was danach kommt: Membran, Gehäuse, ... steht auf einem ganz anderen Blatt geschrieben. Wenn man alles "schönregeln" könnte, bräuchten wir keine Membranen aus Alu, Magnesium und sonstigem Zeug, und auch keine Langhubchassis.

@Ralph:

Locker bleiben. Das mit dem Strahler 0. Ordnung war ein selbstgelegtes Ei. Schwamm drüber. Dass du dir sowohl in der Gründerzeit bei B&M und später mehr oder weniger im Selbststudium einen sehr großen Erfahrungsschatz mit aktiv geregelten Lautsprechern angeeignet hast, stellt hier spätestens seit deinen BM76 keiner mehr in Frage

Nur so ein paar Gedanken...

Viele Grüße!

Roman

Nein, bzw. nur sehr indirekt. Dennoch ein paar Anhaltspunkte:Daihedz hat geschrieben:- Für mich als Dipol-Tüftler die Idee zu einem experimentellen Setup: Ich werde für den Nächsten Versuchsaufbau nach Möglichkeit meine Einzelchassis auf ein Q von 0.5 hintrimmen.

- Für mich als "verblindeten Konsumenten" eine kritische Frage zur Auswahl der Chassis: Gibt es Faustregeln, um aus den Datenblättern die zu erwartende Qualtitäts-Kategorie der Antriebs-Linearität herauszulesen?

- Je länger die Schwingspule ggü dem Luftspalt (oder umgekehrt bei unterhängigen Spulen), desto mehr linearen Hub hat man. Das ist trivial, Hub ist durch nichts zu ersetzen ausser durch mehr Hub, sobald man in der Fläche nicht mehr größer werden kann/darf (dies aber immer zuerst ausreizen, bei Dipol-Bässen)

- Unterhängig ist idR linearer, weil sich die magnetischen Bedingungen kaum ändern. Was nicht heißt, dass man "normale" Antriebe nicht genauso linear bekommt wenn man weiß worauf zu achten ist bei der Konstruktion.

- Für das Großsignalverhalten entscheidend ist die richtigige Kombination von Nichtlinearität des Antriebs und Nichtlinearität der Aufhängung, die sich bei geschickter Auslegung ganz gut gegenseitig kompensieren können. Und hier kommt die treibende Impedanz des Verstärkers in's Spiel, denn damit kann man etwas die Nichtlinearität des Antriebs einstellen, hier im Bereich um die Eigenresonanz (aber nicht nur dort). Ohne elektrische Dämpfung (=Stromantrieb) wird bei größer werdenden Momentanhub der Antrieb schwächer und die Einspannung strammer (diese natürlich immer so), das ergibt eine relativ frühe aber sanfte Übersteuerung die sich auch schnell "erholt". Bei der richtigen Dämpfung bleibt die Auslenkung so lange wie möglich linear um dann rasch und relativ hart zu begrenzen. Bei voller Dämpfung (also bedämpfende Gesamtimpedanz = Schwingspulenwiderstand + Ausgangswiderstand extrem klein, wozu der Ausgangswiderstand idR negativ werden muss) liegt eine sehr genaue Geschwindigkeits-Selbstregelung des Chassis vor, die an sich perfekt funktioniert solange alles linear bleibt. Läßt jedoch der Antrieb nach bei großer Momentanauslenkung nach, wird das Chassis dann aber viel zu stark angesteuert (was zunächst intuitiv "unlogisch" ist) und schiesst über und reagiert sehr sensibel auf Unsymmetrie, verhält dann auch sehr träge in der Erholphase und insgesamt eher chaotisch. Auch aus anderen Gründen ist ein zu harte Selbstbedämpfung nicht sinnvoll.

Ergo, für ein sinnvolles und praxistaugliches Großsignalverhalten und geringen Klirr gibt es eine optimale Impedanzkennlinie des Antriebs (d.h. die Dämpfung muss nicht bei allen Frequenzen gleich sein). Bei ab Werk sehr guten Chassis ist das idR bei 0 Ohm treibender Impedanz des Verstärker der Fall (weil das halt der Standardfall ist), jedoch nicht immer. In der Hinsicht weniger gute Chassis haben trotzdem einen optimalen Betriebspunkt, halt bei anderen Bedämpfungen, und das ist alles nur empirisch zu ermitteln.

Ganz wichtig, der sich ergebende "natürliche Frequenzgang" (und damit automatisch und zwingend hart gekoppelt das zug. Impulsverhalten etc), sei es mit normalem Verstärker oder mit angepasster Impedanz, ist immer absolut irrelevant. Ein Chassis nicht zu nehmen nur weil das Q nicht passt ist sinnlos (weil das Q zB auch von eben der Bedämpfung abhängt), gerade bei Dipolen. Man entzerrt am Schluss auf das gewünschte Target -- die Übertragungsfunktion -- und fertig. Das Chassis muss das natürlich prinzipiell hergeben, das ist klar.

-------:-------

Womit dann auch klar ist (d.h. mein Standpunkt) was der tatsächliche Vorteil einer ordentlichen Regelung ist, da kann man sich den ganzen obigen Schnullifax sparen sondern stellt ein was man haben will (was alles mögliche sein kann, auch je nach Art der Regelung) und das bleibt dann auch so ==> bekanntes, stabiles und reproduzierbares Verhalten.

Da die Regelung an sich nicht viel kostet im fertigen Produkt, liegt der Aufwand woanders und der Vorteil auch darin, an sich "zu billig" konstruierte Chassis (bzgl. Antrieb) nehmen zu können und das Geld dann lieber in die Membran zu stecken.

-

Ralph Berres

- Aktiver Hörer

- Beiträge: 510

- Registriert: 05.08.2011, 11:04

- Wohnort: Trier

- Kontaktdaten:

-

O.Mertineit

- inaktiv

- Beiträge: 755

- Registriert: 07.05.2012, 11:42

- Wohnort: Reinheim bei Darmstadt

- Kontaktdaten:

Ralph, nur der Ordnung halber:Ralph Berres hat geschrieben:Dem entnehme ich das alle diese Firmen die die aktive Regelung in ihren Lautsprechern einsetzen Vollidioten sind und deine Methode die du auf deiner Webseite beschrieben hast die einzig richtige ist.

Solch ein Dogma kenne ich sonst nur aus dem Vatikan.

ich habe "eigene Konstruktionen" bisher an keiner Stelle im Thread thematisiert.

Solltest Du anderer Meinung sein, so wäre es m.E. guter Stil, dies mit Zitaten zu belegen.

Bisher ging es hier um konventionelle dynamische Chassis, um CB und BR Gehäuse sowie um den

Einsatz von Regelung.

Alles Weitere in Deinem hier zitierten Post Behauptungen und (Off Topic) Themenausweitungen von Dir:

Auch "meine Webseite" ist hier nicht das Thema: Das Thema steht vielmehr im Titel des Threads.

Es lautet: "Sensorregelung: Verfahren, Messung und Hörbarkeit."

Ich möchte Dich daher bitten, auf mich gerichtete Off Topic Posts künftig zu unterlassen.

Viele Grüße

Oliver